遺言書があっても遺留分は確保できる?新制度「遺留分侵害額請求」のすべて

※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆

司法書士 速水陶冶

/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

遺留分とは:遺言書があっても、配偶者や子などの一部の相続人には最低限の財産取得分(遺留分)が民法で保障されています。兄弟姉妹には遺留分はありません。

新制度の名称と原則:2019年7月以降の相続では、遺留分を侵害された場合、「遺留分侵害額請求」として、金銭での支払いを請求することになりました(旧:遺留分減殺請求、原則現物返還)。

請求には期限がある:遺留分侵害額請求には、相続開始および侵害を知ったときから1年間という短い時効があります。権利を行使する際は、内容証明郵便などで確実に意思表示を行うことが重要です。

目次

遺言書があっても全財産を失わない!「遺留分」とは?

家族が亡くなった際、民法では法定相続というルールに基づいて相続人の範囲や相続割合が定められています。しかし、故人が生前に作成した遺言書がある場合、原則として遺言書の内容が法定相続に優先します。

例えば、「全財産を特定の第三者に遺贈する」といった遺言書があった場合、そのとおりに実行されれば、本来の相続人は何も受け取れないことになってしまいます。

遺留分は「家族の生活保障」のための最低限の取り分

このような事態から、被相続人に近い一定の親族(遺留分権利者)の生活保障や公平を図るため、遺言書の内容にかかわらず、法律で保障された最低限の遺産の取り分が設けられています。これが遺留分です。

遺留分は、遺言書がある場合でも確保できる権利ですが、自動的に取り戻せるわけではありません。侵害された遺留分を取り戻すためには、後述する手続きが必要になります。

【新法対応】遺留分侵害額請求とは?(旧:遺留分減殺請求)

旧法(遺留分減殺請求)では、遺留分の返還は原則として不動産などの現物返還とされていたため、遺言で財産を受け取った人と遺留分権利者との間で共有状態が生じ、その後の管理や売却を巡るトラブルや複雑な実務上の混乱が多発していました。

しかし、新制度の遺留分侵害額請求では、侵害された遺留分に相当する額を金銭で請求する権利と明確化されました。これにより、不動産などの現物を共有することなく、金銭による解決が容易になり、実務上の混乱が大幅に減少することが期待されています。

| 項目 | 旧法(2019年6月以前の相続開始) | 新法(2019年7月以降の相続開始) |

|---|---|---|

| 請求名称 | 遺留分減殺請求 | 遺留分侵害額請求 |

| 返還の原則 | 現物返還(財産そのものを返してもらう) | 金銭返還(侵害された分を金銭で支払ってもらう) |

遺留分侵害額請求の期限(時効・除斥期間)

遺留分侵害額請求には期限があり、過ぎてしまうと権利が消滅します(消滅時効・除斥期間)。この期限を過ぎる前に、請求の意思表示を行う必要があります。

- 相続開始および遺留分侵害を知ったときから1年間

- 相続開始から10年間(遺留分侵害を知らなくても)

遺留分のルールと割合

遺留分権利者となる人

遺留分が認められる人(遺留分権利者)は、以下のとおりです。兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので注意しましょう。

| 相続人の順位 | 該当する人 | 遺留分の有無 |

|---|---|---|

| 常に相続人 | 配偶者 | あり |

| 第1順位 | 子(代襲相続人含む) | あり |

| 第2順位 | 直系尊属(親や祖父母) | あり |

| 第3順位 | 兄弟姉妹(甥・姪含む) | なし |

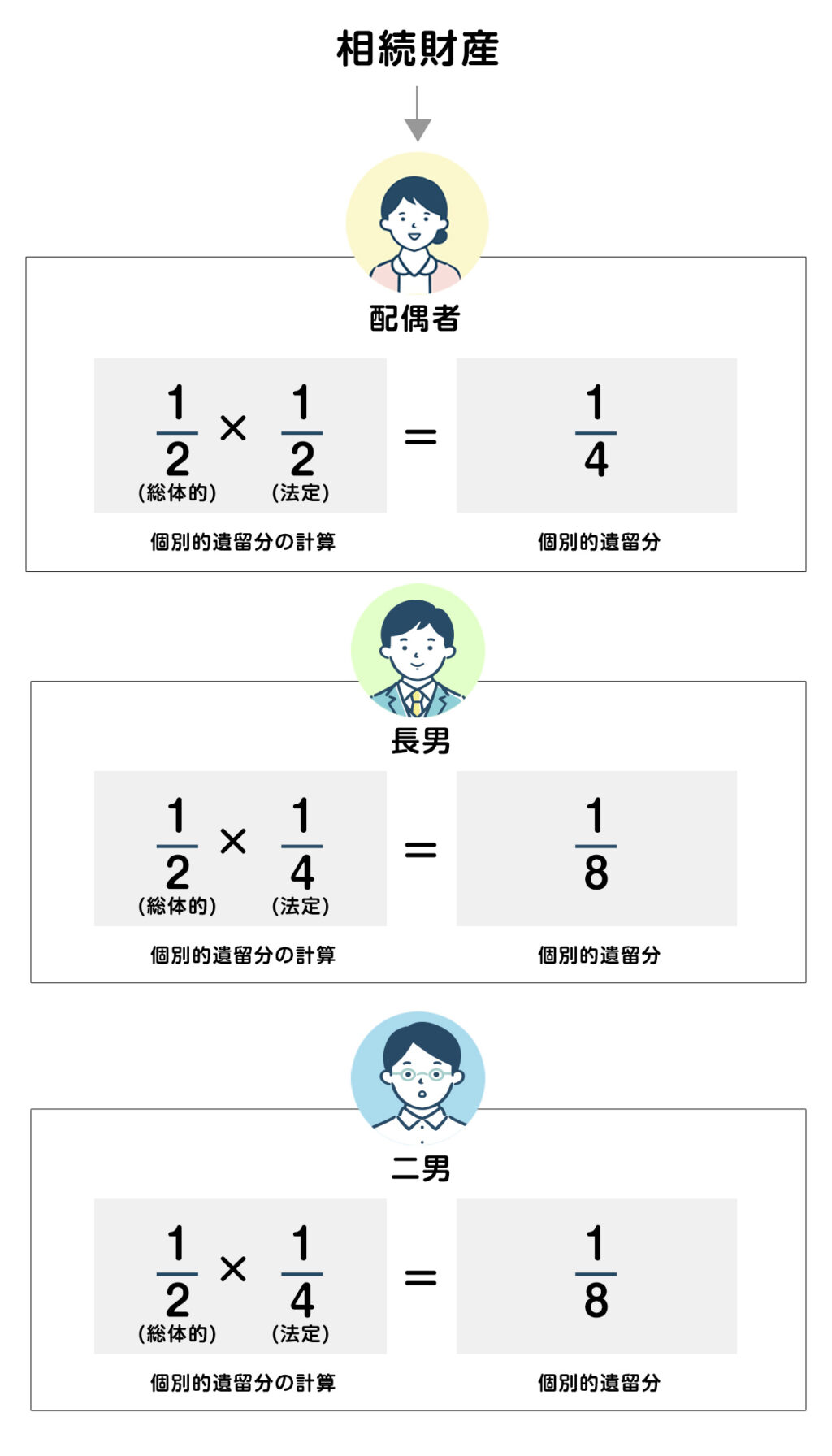

遺留分の割合の計算方法

遺留分として保障される割合(総体的遺留分)は、誰が相続人になるかによって異なります。

| 相続人 | 総体的遺留分(遺産全体に対する割合) |

|---|---|

| 直系尊属のみが相続人の場合 | 3分の1 |

| 上記以外の場合(配偶者、子がいる場合) | 2分の1 |

実際の個別の遺留分は、この総体的遺留分に、それぞれの法定相続分をかけて算出されます。

計算例:配偶者と子が2人の場合

- 総体的遺留分:2分の1(配偶者と子がいるため)

- 法定相続分:配偶者 2分の1、長男 4分の1、次男 4分の1

遺留分を請求する際の流れと注意点

遺留分侵害額請求の意思表示(内容証明郵便など)

遺留分侵害額請求は、時効の完成を阻止するためにも、まず遺留分を侵害している人(主に遺贈を受けた人や受贈者)に対して、請求の意思表示を行う必要があります。 意思表示の方法につき、法律上の定めはありませんが、証拠を残すためにも、一般的には配達証明付きの内容証明郵便を利用することが強く推奨されます。

当事者間での話し合い(協議)

意思表示が相手に届いた後、当事者間で具体的な金額や支払い方法について話し合いを行います。 合意した場合は、後日のトラブルを防ぐため、必ず合意書や和解書を作成しましょう。公正証書にしておけば、万が一支払いが滞った際に強制執行が可能です。

家庭裁判所での調停

話し合いで解決しない場合、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。 調停は、調停委員が間に入り、当事者双方の意見を聞きながら、話し合いによる解決(調停成立)を目指します。

地方裁判所での訴訟

調停でも解決に至らなかった場合(調停不成立)、地方裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起し、裁判によって決着をつけることになります。

遺留分侵害額請求の対象となる財産と順序

請求の対象となる財産

請求の対象となる財産は以下のとおりです。

- 遺贈(遺言による財産の贈与)

- 相続開始前1年以内の生前贈与

- それ以前の贈与でも、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合の贈与

- 特別受益に該当する相続人への贈与(原則、期間の制限なく対象)

特別受益とは?

特別受益とは、共同相続人の中で、亡くなった人(被相続人)から生計の資本となるような高額な贈与(住宅資金、独立開業資金など)をすでに受け取っている利益のことです。 これは、特定の相続人だけが優遇されて不公平にならないよう、遺留分(や遺産分割)を計算する際に、すでに受け取ったものとして考慮し直すためのルールです。

請求の順序

遺留分侵害額を請求する対象が複数ある場合、請求する順序が決まっています。

- 遺贈(遺言によるもの)から先に請求する

- 生前贈与については、新しいものから順に(相続開始日に近いものから)請求する

遺留分の放棄

遺留分権利者は、自己の遺留分を放棄することができます。ただし、相続開始前に放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分を放棄した人がいても、他の遺留分権利者の遺留分が増えることはありません。

結論:遺言書作成時の重要ポイント

遺言書は相続紛争を防ぐための有効な手段ですが、遺留分を無視した内容にしてしまうと、かえって遺留分侵害額請求という新たなトラブルを招きかねません。

遺言書を作成する際は、必ず遺留分に配慮した内容とすることが、残された家族間のトラブルを避けるための重要なポイントです。

遺留分や遺言書について不安がある場合は、早めに司法書士などの専門家に相談し、適切な対応を検討しましょう。

お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

お客様の生の声

コラムカテゴリー

- トップページ

- はやみず総合事務所について

- お客様の生の声

業務内容・サービス紹介

- 法人向けサービス

よくあるご質問

- よくあるご質問

コンテンツ

- プライバシーポリシー

- 求人情報

新着情報

2025/12/25

減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説2025/12/25

年末年始のお知らせ2025/12/21

【司法書士が警告】実家の相続で「絶対にやってはいけない」3つの失敗とは?