一般社団法人にみなし解散の登記がされてしまった後の対応方法について司法書士が解説

監修

司法書士 速水陶冶

/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

最後の登記から5年が過ぎた一般社団法人は要注意!法務局による「みなし解散」の仕組みと、その後の手続きについて司法書士が解説。

法人を復活させる「継続登記」や「清算」の方法、3年を過ぎた場合の対応など、知っておくべきポイントを網羅しています。

登記を長期間放置すると、法務局が職権で解散とみなす制度です。 一般社団法人の場合、最後の登記から5年で対象となります。

もし「みなし解散」されても、3年以内なら継続登記で法人を復活させることができます。

今後事業を再開する予定がない場合は、清算結了の手続きをして法人を完全に消滅させる必要があります。

3年を過ぎてしまうと復活はできず、再設立するしかありません。 このような事態を防ぐには、定期的な登記内容の確認が非常に重要です。

これは「みなし解散」と呼ばれる制度によるもので、法律で定められている登記を怠った法人に対して、登記官が職権で解散の登記を行う制度です。

みなし解散の登記がされてしまうと、法人としての活動が制限され、契約の締結や銀行取引などの法人業務に支障をきたします。

しかし、適切な手続きを行えば法人を復活させることが可能です。本記事では、みなし解散後の具体的な対応方法について、詳しく解説します。

目次

「みなし解散」とは

法人が長期間にわたって登記を行っていないと、法務局はその法人がすでに活動を停止しているとみなし、一定の手続きを経て「解散」の登記を行うことがあります。これを「みなし解散」といいます。

みなし解散の制度は株式会社のほか、一般社団法人や一般財団法人についても同様に適用されます。株式会社の場合には最終登記から12年でみなし解散の対象となりますが、一般社団法人の場合は最終登記から5年とかなり期間が短くなっています。

最終登記から5年以上経過している一般社団法人は「休眠一般法人」とされ、まず「一定期間内に継続の届出をしない場合には、解散登記がされる」という官報公告が行われます。公告から2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出または必要な登記の申請がなされない場合、法務局はその法人に対して職権で解散登記を行います。

まだ事業を廃止していない旨の届出書は、法務局から届く通知書に付属しています。必要事項を記入の上、管轄の法務局に郵送または持参して提出します。届出書を提出した場合であっても、必要な登記申請を行わない限り、翌年も整理の対象となります。今後も法人を継続していくなら、役員変更等の登記申請をする必要があります。

法人で定期的な登記が必要な理由

そもそも、なぜ定期的な登記が必要なのでしょうか。法人は、その活動状況や代表者・役員などの情報を登記することにより、社会的に存在していることを証明しています。これは、法人の取引先や金融機関、あるいは行政機関との関係でも重要な意味を持ちます。

法人の役員の任期が満了した際には、役員変更登記が必要です。一般社団法人の場合、理事の任期は最長2年となっており、少なくとも2年に1回は役員変更登記を行わなければなりません。たとえ同じ人が引き続き役員を務める場合にも、重任の手続きが必要になります。

ところが、法人運営が実質的に行われていない場合や、忘れてしまっていた場合には登記が放置されることがあります。このような状態が続くと、法人の実態が不明確となるため、国(法務局)は「みなし解散」という形で整理対象とするのです。

みなし解散の登記がされるまでの流れ

法務局が、最終登記から5年以上が経過している法人を抽出

役員変更などの登記が最後に行われてから5年が経過した一般社団法人は、休眠一般法人となり、みなし解散の対象となります。

法務大臣による官報公告

法務大臣が「休眠一般法人は公告から2か月以内に必要な登記をせず、まだ事業を廃止していない旨の届出もされないときは解散したものとみなす」と官報で公告します。

法務局から通知書の送付

官報公告後、法務局から対象法人宛に公告が行われた旨の通知書が送付されます。

2か月以内の対応期間

公告日から2か月以内に、必要な登記(役員変更登記等)の申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出が必要です。

対応がなければみなし解散の登記

2か月以内に上記の対応がなければ、その期間満了と同時に「解散したもの」とみなされ、登記官が職権でみなし解散の登記を行います。

官報を定期的に確認している法人は少ないでしょう。また、住所を移転しているなどの場合には、通知書も届かないことがあります。そのため、「知らない間に解散登記されていた」という事態になることも珍しくありません。

みなし解散登記後の対応方法

一般社団法人にみなし解散の登記がされてしまった場合、取るべき道は大きく分けて2つあります。それは、「継続登記をして法人を復活させる」か、「法人を清算する」かです。それぞれの選択肢について、詳しくみていきましょう。

1.継続登記をして法人を復活させる場合

みなし解散の登記がされた後も、法人は「清算中の法人」として存続しています。3年以内であれば、継続登記をすることにより、元の状態に戻すことが可能です。

なお、たとえ法人を継続する場合でも、みなし解散前の理事や代表理事がそのまま復活するわけではありません。みなし解散登記がされると、理事会および理事・代表理事の登記は抹消されてしまうため、継続にあたっては新たに選任し直す必要があります。

また、通常の解散であれば清算人(代表清算人)の登記がされますが、みなし解散はあくまでも職権によるものであるため、清算人の登記がされていません。そのため、継続登記を行う際には、法人の継続登記とあわせて、清算人および代表清算人の登記も必要となります。

みなし解散された一般社団法人を継続させる場合、主に以下の登記手続きを行うことになります。

- 清算人および代表清算人の就任

- 法人の継続

- 理事・代表理事の選任(変更)

- 監事の選任または変更(必要な場合)

- 理事会設置会社としての設定(該当する場合)

具体的には、以下のような手順で手続きを進めます。

みなし解散では清算人が登記されていないため、まずは法定清算人として、解散前の理事全員を清算人、代表理事を代表清算人として登記します(※定款に別の定めがある場合はその内容に従い、選任書類が必要)。

清算人が社員総会を開き、法人の継続について特別決議(※総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議)を行います。あわせて新たな理事を選任します。監事の任期が切れている場合は、改めて選任が必要です。

理事会設置法人の場合は、理事会を開催して代表理事を選定し、「理事会設置法人である旨」の登記も行います。理事会非設置の場合は、理事の過半数で代表理事を互選します。

継続を決議した日から2週間以内に、主たる事務所の管轄法務局へ登記を申請します。登記申請の際には、以下のような書類が必要になります。

- 登記申請書

- 定款

- 社員総会・理事会議事録

- 就任承諾書

- 印鑑証明書

- 印鑑届書

- 印鑑カード交付申請書 など

2. 法人を清算する場合

みなし解散後、その法人を今後再開する予定がない場合や、実質的に活動していなかった場合には、清算人を選任し、清算結了の登記をもって法人を正式に終了させるという選択もあります。

この場合の主な流れは以下の通りです。

清算人の選任(通常は解散時の代表理事がそのまま就任)

債権・債務の整理

残余財産の処分

清算結了登記の申請

「みなし解散」の状態のまま法人を放置しておくと、やがて復活も不可能になり、将来的に問題が生じるおそれがあります。活動を再開する予定がない場合には、清算手続きを行うことで、法人の整理を法的に完了させることが可能です。

みなし解散から3年経過してしまったらどうなる?

一般社団法人のみなし解散の登記がされてから3年を経過してしまった場合、継続登記による復活はできません。この場合、再び法人として事業を行うには、新たに一般社団法人を設立し直す必要があります。

新設にあたっては、定款の作成、設立登記、税務署・県税事務所への届出、銀行口座の再開設などが必要となり、初期費用や手間も再度発生します。

今後みなし解散を防ぐためには

一度みなし解散登記がされてしまうと、元に戻すための手間と費用がかかります。これを防ぐためには、定期的な登記内容の確認と管理体制の整備が欠かせません。

特に以下の点は注意が必要です。

- 役員の任期満了にあわせて、必ず変更登記を行う

- 定款で任期を長めに設定しておく(上限あり)

- 毎年、法人の総会や書類確認を行うタイミングで、登記簿も確認する習慣をつける

法人登記は、その法人の存在を対外的に証明するものです。登記の放置は、信用の喪失や手続き上のリスクを伴うため、適切な管理が求められることを認識しておきましょう。

まとめ

一般社団法人においても、登記懈怠が続くと法務局によるみなし解散登記がされてしまうことがあります。しかし、解散登記がされた後であっても、3年以内であれば継続登記によって法人活動を再開することが可能です。活動を再開する予定がなければ、清算結了の登記を行って法人を整理する選択肢もあります。

いずれの場合も、対応の遅れが事態を複雑にする原因となります。状況に応じて適切な手続きを取りましょう。

お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

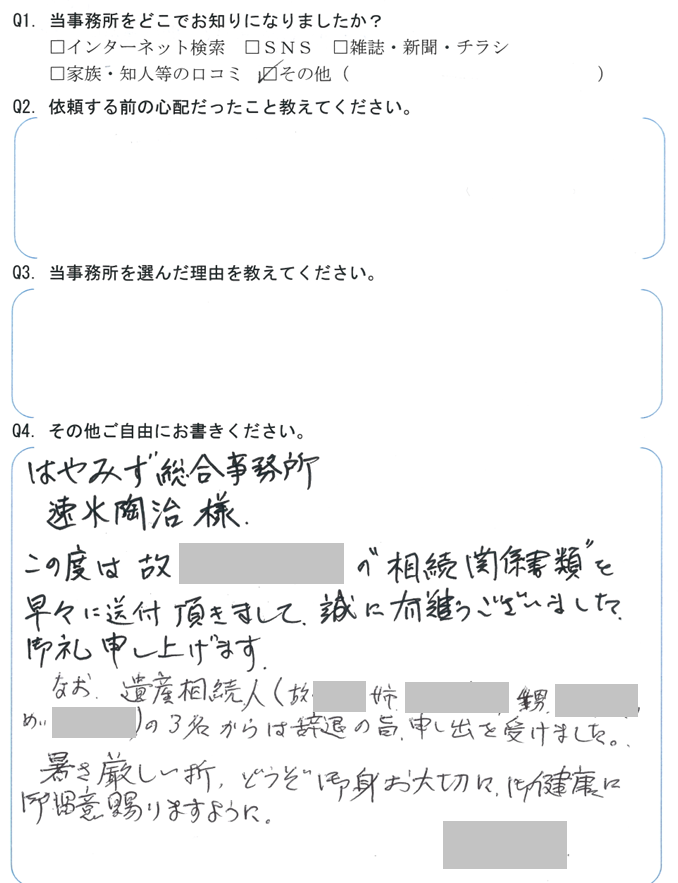

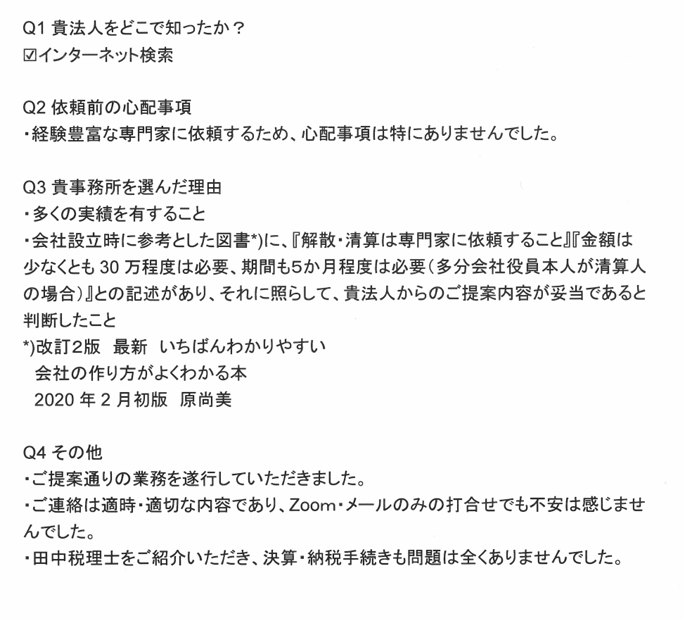

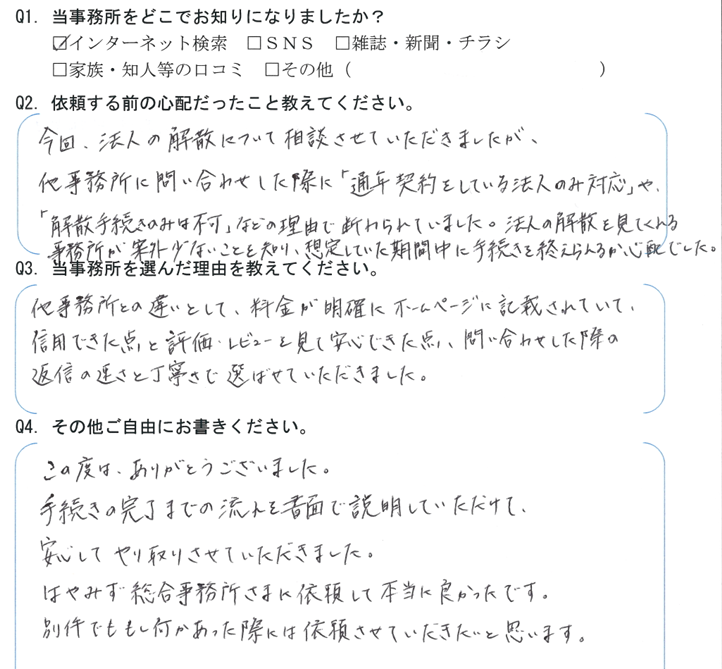

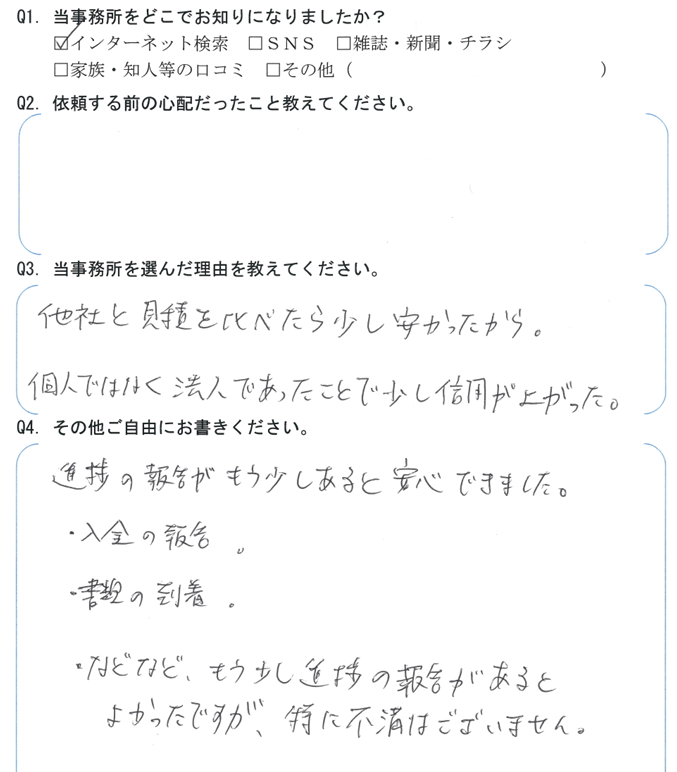

お客様の生の声

コラムカテゴリー

- トップページ

- はやみず総合事務所について

- お客様の生の声

業務内容・サービス紹介

- 法人向けサービス

よくあるご質問

- よくあるご質問

コンテンツ

- プライバシーポリシー

- 求人情報

新着情報

2025/09/08

一般社団法人にみなし解散の登記がされてしまった後の対応方法について司法書士が解説2025/08/21

疎遠な相続人や知らない(面識のない)相続人への手紙の書き方を司法書士が解説2025/08/17

【前妻の子と不動産相続】問題点と相続発生後の手続きを徹底解説2025/05/14

代表速水が『マイナス相続サバイバルガイド』の監修をしました。