相続人が行方不明でも諦めない! 不在者財産管理人選任から遺産分割まで【司法書士が徹底解説】

※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆

司法書士 速水陶冶

/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

本記事の要点を動画でまとめました。手紙に返信があった際の意向確認の進め方をはじめ、返事がない場合に「不在者財産管理人」の活用や、遺産分割調停の手続きなど、滞った遺産分割を前に進めるためのポイントを簡潔に解説しています。

最初のステップは「徹底的な住所調査」:役所の戸籍や住民票をたどって、行方不明者の現在の住所を突き止めます。複雑な戸籍調査は司法書士が代行できます。

住所不明なら「不在者財産管理人」の申立て:居場所が全く分からない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、選任された専門家(司法書士など)が代わりに遺産分割協議に参加します。

連絡はつくが返事がないなら「遺産分割調停」:住所は判明したが協議に応じない場合は、家庭裁判所の調停・審判に進むことで、最終的な解決を目指します。

【重要】これらの手続きは非常に複雑で、裁判所への申立てには専門知識が必須です。相続手続き専門の司法書士にご相談いただくことが、最も早く、確実に問題を解決する道です。

目次

なぜ行方不明の相続人がいると困るの?遺産分割協議の基本ルール

「行方不明の相続人が一人いるだけで、なぜ手続きがこんなにも複雑になるんだろう?」そう思われるかもしれません。その理由は、民法という法律にあります。

民法では、亡くなった方の財産(遺産)は、その相続人全員の共有物だと決められています。そして、この共有状態を解消し、誰がどの財産を受け取るかを話し合って決めるのが、「遺産分割協議」です。

この遺産分割協議は、相続人全員の同意が絶対に必要です。 もし一人でも行方不明で話し合いに参加できない相続人がいる場合、その方抜きで遺産分割協議を進めても、法的には無効となってしまいます。なぜなら、行方不明の方にも、他の相続人と同じように、遺産を受け取る権利(相続権)があるからです。

だからこそ、行方不明の相続人がいる場合は、遺産分割協議を有効に進めるために、特別な法的手続きが必要になるのです。

行方不明の相続人を探す!司法書士が代行可能な戸籍・住所調査

相続手続きを進めるには、まず連絡が取れない相続人の現在の住所を突き止めることが最初のステップです。

その方法はいくつか考えられますが、最も現実的かつ法的な根拠となるのは、役所で住民票や戸籍の附票を取得する「相続人調査」です。

「戸籍の収集や住所調査は、自分で行うには複雑で大変だ」と感じる方が非常に多いです。ですがご安心ください。司法書士は、職務としてこれらの戸籍調査・住所調査を全て代行することが可能です。

住所を特定する第一歩:住民票と戸籍の附票の活用

もし住民票上の住所が分かっているなら、まずは「住民票」を請求

| 何がわかる? | 現在の住民登録地、または転居している場合の転居先の情報。すでにその住所から転出済みの場合は「除票」として記録が残っている場合があります。 |

|---|---|

| 注意点 | 長期間連絡が取れない場合、住民票が「職権消除(しょっけんしょうじょ)」されている可能性があります。 |

もし住民票上の住所が分からないなら、「本籍地」を調べて「戸籍の附票」を請求

| 何がわかる? | 「戸籍の附票」は、その戸籍が作られてから現在までの住所の異動履歴が全て記録されている書類です。過去の住所を遡って最終的な住所を特定する上で非常に役立ちます。 |

|---|---|

| 注意点 | 本籍地を何度も変えている場合、全ての戸籍をたどる必要があり、非常に根気のいる作業になります。 |

司法書士に依頼するメリット

これらの役所の書類は、相続人であることを証明できる方が「相続人調査のため」という正当な理由があれば取得できます。ただし、戸籍の収集は本籍地をたどる必要があり、非常に複雑で手間がかかります。

司法書士に依頼すれば、この複雑な戸籍の読み解きから、各自治体への請求手続きまで、全て代行してもらうことが可能です。司法書士が正確な戸籍収集を代行することで、その後の遺産分割協議や裁判所への申立てといった法的手続きをスムーズに進めることが可能となります。

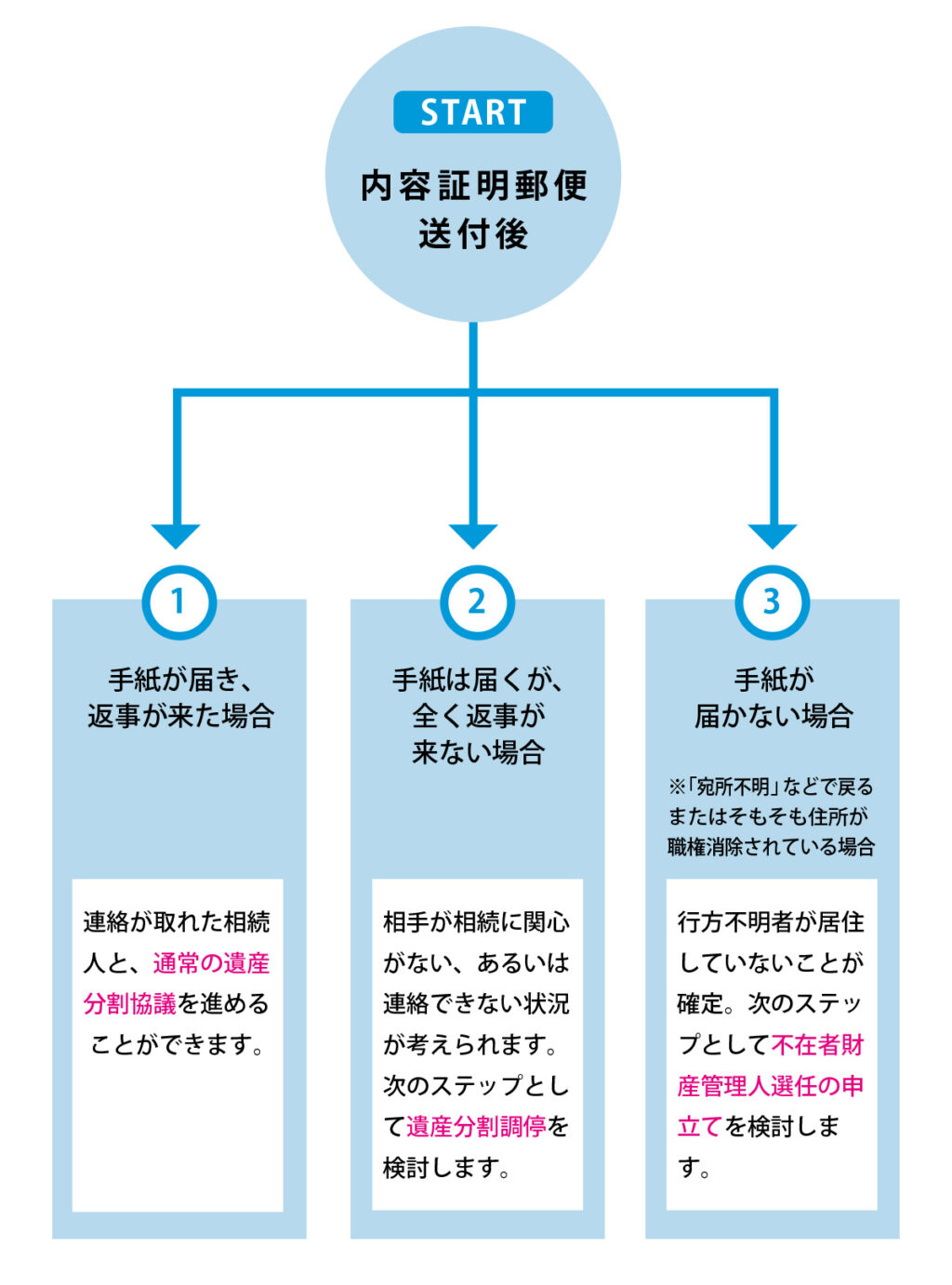

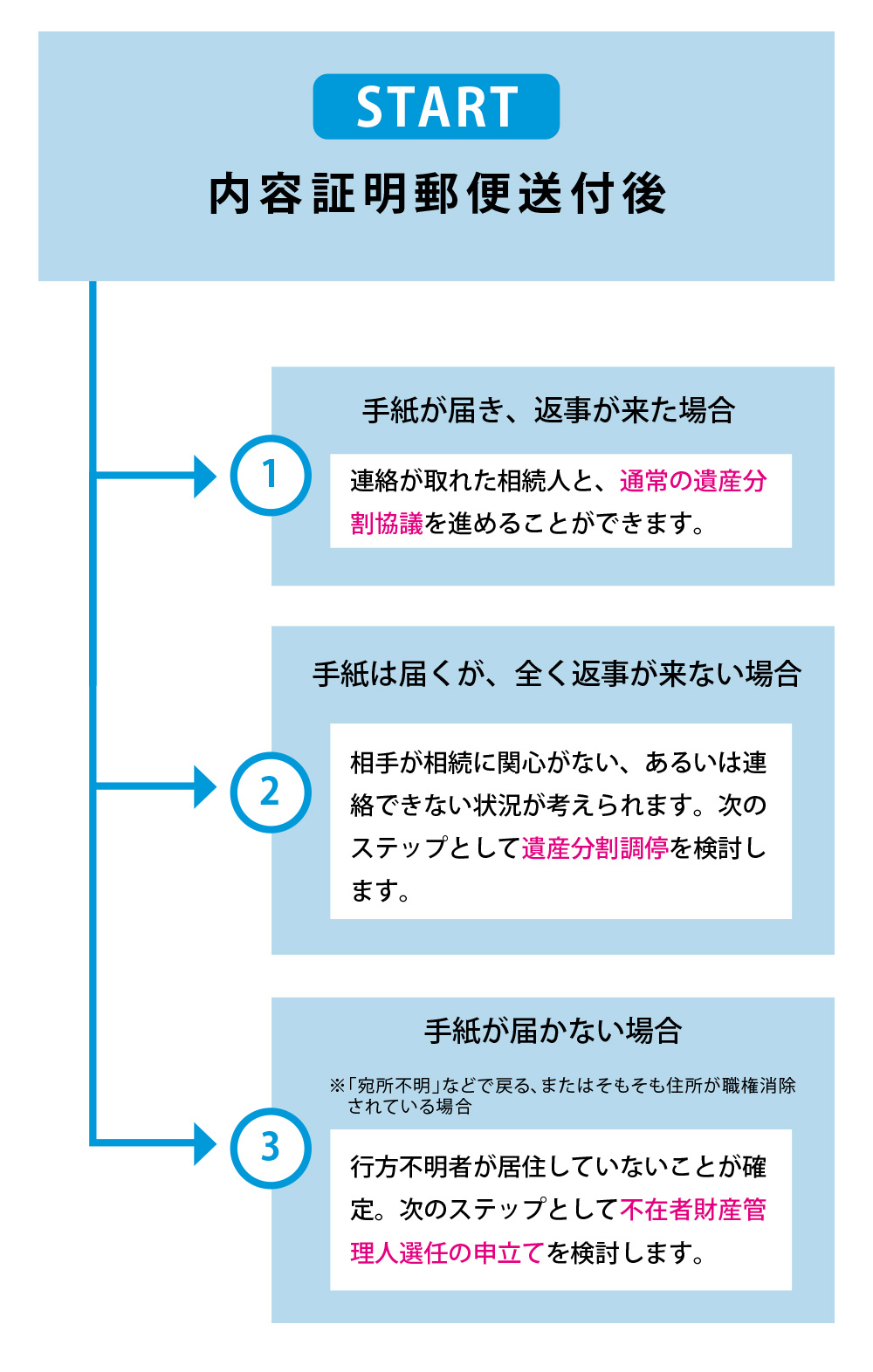

判明した住所へ手紙を送る!その後の「3つの分岐点」

役所の書類の調査によって住所が判明したら、次はその住所宛に連絡を試みてみましょう。相続が発生した旨と連絡を求める内容の手紙を、内容証明郵便など確実な方法で送ることをお勧めします。

この手紙の送付後、状況は大きく以下の3つのパターンに分かれます。この後の対応は、どのパターンに当てはまるかで大きく変わってきます。

司法書士のコメント

当事務所で扱った案件でも、手紙は確かに届いているにもかかわらず、全く返事がないというケースは少なからず存在します。私自身の経験でも、父親の孤独死に伴う相続手続きで、親族間の複雑な事情や感情が法的な手続きを難しくすることを痛感しました。返事がない背景には、以下のような事情が隠れていることがあります。

・感情的な理由: 被相続人(亡くなった方)に生前、強い嫌悪感や否定的な感情を持っていたケース。 ・親族間の不和: 他の相続人との間に、過去の経緯から折り合いが悪い、または関係を断絶しているケース。 ・生活上の理由: 行方不明の方が生活保護を受けており、「遺産を相続することで受給資格を失いたくない」「手続きに関わりたくない」と考えているケース。

いずれのケースであっても、返事がないままでは遺産分割協議を進めることはできません。そのため、このような状況では、次のステップとして家庭裁判所での遺産分割調停の申立てが、有効な選択肢となります。

【状況別】連絡が取れない相続人がいる場合の法的手続き

住所はわかるが返事がない…そんな時は「遺産分割調停」

手紙を送ったのに、行方不明の相続人から全く返事がない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることを検討します。

遺産分割調停とは、裁判所の調停委員が間に入り、相続人同士で遺産分割について話し合いを進める手続きです。調停委員が間に入ることで、感情的な対立を避け、冷静な話し合いを促します。

調停は、通常、1回から3回程度の期日で終了することが多いです。期日ごとに調停委員が双方の意見を聞き、合意点を探る形で進められます。

相手方が遠方にいる場合でも、最近は電話会議システムなどを利用して手続きを進めることも可能です。

もし相手方が調停に出席しない場合、調停は不成立となります。

しかし、これは決して手続きが止まることを意味しません。調停が不成立となった場合、手続きは自動的に、話し合いに代わる遺産分割審判に移行します。審判では、これまでの調停でのやり取りや提出された資料に基づき、最終的には裁判官が遺産分割の方法を決定します。

つまり、調停は、たとえ話し合いがまとまらなくても、次の法的解決である審判へと繋がる重要なステップであり、手続きがそこで止まってしまう心配はありません。

司法書士に依頼できること

司法書士は、家庭裁判所に提出する遺産分割調停申立書の作成を代行できます。

調停では調停委員が冷静な話し合いをサポートしてくれるため、難しい書類作成を司法書士に任せれば、ご本人が期日に出席しても手続きを進める上で難しいことはありません。

ただし、平日の昼間に裁判所へどうしても出席できない場合や、相手方との間で激しい対立が予想される場合は、代理人としてすべてを任せられる弁護士に依頼することも検討すると良いでしょう。

司法書士からのコメント

当事務所で過去に扱った案件では、申立人が関東に住んでいるのに対し、相手方の住所地が北海道の家庭裁判所となるケースがありました。しかし、このケースでは、申立人は一度も裁判所へ赴くことなく、自宅から電話会議システムを利用して裁判所と協議を進めました(通常は、申立人の最寄りの家庭裁判所から電話を接続しますが、この時は裁判官の判断で申立人の自宅からの参加が認められました。)。

特に、相手方から何の反応もなく、申立人が相手方に対して不動産の代償金を支払う意思を既に固めていた事例だったため、調停は実質1回の期日で終了しました。このように、遠方の手続きでも、適切な準備と専門家のサポートがあれば、ご依頼者様の負担を最小限に抑えて解決できることがあります。

住所が全く分からない!必須の手続き「不在者財産管理人」の申立て

役所の書類調査を行っても行方不明者の居場所が全く分からない場合、相続手続きを進めるためには、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行う必要があります。これが、行方不明の相続人がいる場合の遺産分割の鍵となる手続きです。

不在者財産管理人とは、裁判所によって選任され、行方不明者の財産を管理・保存し、遺産分割協議に参加する権限を持つ人のことです。通常、弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。

手続きの流れは以下のとおりです。

申立書の作成・必要書類の収集

行方不明者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申立て

裁判所の審理、そして不在者財産管理人の選任

選任された管理人が、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加

注意点

申立てには、管理人の報酬などに充てられる予納金(数十万円程度)の負担が発生することが一般的です。特に、遺産の中にすぐに現金化できる預金などの金融資産が充分にない場合、この予納金は一時的に申立人(他の相続人)が立て替える必要があります。

また、管理人が選任されるまでには、数ヶ月程度の時間がかかります。

なお、管理人は行方不明者の利益を最大限に考慮して職務を行うため、他の相続人の意向と必ずしも一致するとは限りません。

司法書士に依頼できること

司法書士は、この不在者財産管理人選任の申立書の作成と、必要書類の収集を全て代行します。この申立ては専門性が高く、一般の方には非常に難解なため、専門家に依頼することが時間と費用の節約につながります。

長年、生死不明…最終手段「失踪宣告」の申立て

行方不明の状態が非常に長期間にわたる場合(通常は7年以上)、裁判所に対して失踪宣告(しっそうせんこく)を申し立てることを検討します。

失踪宣告とは、生死が長期間(通常7年間)確認できない人を、法律上死亡したものとみなす制度です。これにより、その人の財産や身分関係(婚姻関係など)を整理し、遺産分割などの停滞していた法律関係を確定させることができます。

失踪宣告が家庭裁判所で認められ、確定すると、行方不明者は法律上、行方不明となってから7年が満了した時点で死亡したものとして扱われます(普通失踪)。

この失踪宣告が確定することで、行方不明だった相続人は法的に相続人の地位を失うことになり、残された相続人だけで有効に遺産分割協議を進めることができるようになります。

司法書士は、失踪宣告の申立書の作成と、必要書類の収集を代行します。ただし、失踪宣告は不在者財産管理人選任に比べて手続きが長期化しやすく、取り消しリスクもあるため、まずは不在者財産管理人選任を検討するのが一般的です。

一人で悩まず専門家へ!司法書士に相談する5つのメリット

ここまで見てきたように、行方不明の相続人がいる場合の相続手続きは、不在者財産管理人選任などの家庭裁判所への申立て必要となるため、非常に複雑です。どの手続きを選択するのが適切かは、個別の状況によって判断する必要があり、ご自身で判断し、進めるのは困難を極めます。

ご自身で判断に迷う場合や、手続きを進めることに不安を感じる場合は、迷わず相続問題に精通した司法書士にご相談ください。私たち司法書士は、あなたの強力なパートナーとなり、スムーズな解決をサポートします。

行方不明者の状況、ご家族のご意向などを丁寧にヒアリングし、不在者財産管理人選任など、数ある選択肢の中から、もっとも適切で負担の少ない手続きをご提案します。

家庭裁判所に提出する申立書や、役所での戸籍調査など、複雑で専門知識が必要な書類作成や手続きを司法書士が代行。あなたの時間や精神的な負担を大幅に軽減できます。

不在者財産管理人に関する手続きだけでなく、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)など、相続に関するあらゆる手続きをまとめてサポートできます

法的な知識に基づいて手続きを進めることで、将来的に相続に関するトラブルや紛争が発生するリスクを未然に防ぎ、円満な解決を目指します。

司法書士は、不在者財産管理人候補者となることが可能です。経験豊富な専門家が手続きの最初から最後までをサポートします。

当事務所の解決事例

- 依頼者:被相続人の姪

- 相続財産

現金5000万円・有価証券2000万円

1. 依頼の背景と問題の発生 依頼者は、亡くなった叔父の姪であり、代襲相続人として相続手続きを開始しました。相続人調査の結果、依頼者を含め合計5名の甥・姪(いとこ)が共同相続人であることが判明しました。 他の相続人へ連絡を試みたところ、そのうちの1名のいとこへの手紙が「宛所不明」で戻ってきてしまいました。 このいとこは、親族間でも長期間音信不通であり、居場所を特定できませんでした。

2. 司法書士による解決策と結果 このままでは遺産分割協議ができないため、当事務所は家庭裁判所に「不在者財産管理人」選任の申立てを行いました。 その後、裁判所によって財産管理人に選任されました。最終的に、選任された財産管理人を含む全相続人(5名)で遺産分割協議を行い、遺産である預貯金や有価証券(株式・投資信託)を法定相続分どおりに取得することで合意が成立し、複雑な相続手続きを法的に有効な形で完了させることができました。

まとめ:行方不明の相続人がいても、司法書士が解決に導きます

行方不明の相続人がいる場合でも、相続手続きは可能です。

まず解決の第一歩としては、戸籍の附票などをたどって相続人の居場所を徹底調査。

次の対応としては、住所が判明して手紙に返事がない場合は「遺産分割調停」を、住所が不明な場合は「不在者財産管理人選任の申立て」を検討します。

最終の手段として、長年生死不明の場合は「失踪宣告」という選択肢もあります。

これらの手続きは専門性が高く、ご自身だけで解決するのは非常に困難です。不在者財産管理人選任の申立てや相続登記は、司法書士の得意とする専門分野です。

一人で悩まず、相続手続き専門の司法書士にご相談ください。あなたの状況に合わせた最適な解決策を提示し、複雑な手続きを代行することで、あなたの不安を解消し、確実に相続を完了させます。

お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

お客様の生の声

コラムカテゴリー

- トップページ

- はやみず総合事務所について

- お客様の生の声

業務内容・サービス紹介

- 法人向けサービス

よくあるご質問

- よくあるご質問

コンテンツ

- プライバシーポリシー

- 求人情報

新着情報

2026/01/20

代表速水が書籍『人はこんなことで破産してしまうのか!』の監修をしました。2025/12/25

減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説2025/12/25

年末年始のお知らせ2025/12/21

【司法書士が警告】実家の相続で「絶対にやってはいけない」3つの失敗とは?