離婚した元夫の相続について詳しく解説

※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆

司法書士 速水陶冶

/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

しかし、元夫の子供がいれば、元夫が亡くなったときに相続が関係してきます。

元夫が再婚している場合には、再婚後の家族とかかわらなければならない可能性もあります。

今回は、離婚した夫が亡くなったとき、相続はどうなるかについて説明します!

離婚した『元妻』は、相続人にはならないが、『元夫との間の子』は、相続人となる。

元夫が再婚している場合、『再婚後の家族』と『前婚の子供』は、共同で相続人となる。

遺言により『前婚の子供』が相続できない場合でも、遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができる。

目次

離婚した元夫が亡くなったら『元妻』は相続できる?

法定相続人になるのは、現在の配偶者と血族の一部(子供など)です。

離婚した妻は亡くなった時点で配偶者ではないので、相続はできません。

法定相続人と法定相続分

まず、人が亡くなったときに誰が相続人になるのかを確認しておきましょう。

① まず、亡くなった人(被相続人)に配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。

② また、配偶者がいるかいないかに関係なく、血族(血のつながった親族)は、次の順番で相続人になります。(先順位の親族がいる場合、後順位の親族は相続人にはなりません。)

【血族の相続順位】

| 第1順位 | 子供(亡くなっている場合には孫) |

|---|---|

| 第2順位 | 直系尊属(父母、祖父母などのうち最も世代の近い人) |

| 第3順位 | 兄弟姉妹(亡くなっている場合にはその子供である甥・姪) |

なお、それぞれの相続人が『相続できる財産の割合(法定相続分)』は、相続人の組み合わせにより、次のようになります。

【法定相続分】

| 相続人の組み合わせ | 相続できる財産の割合 |

|---|---|

| 配偶者のみ | 配偶者が全部相続 |

| 配偶者と子供(第1順位) | 配偶者2分の1、子供2分の1 |

| 配偶者と直系尊属(第2順位) | 配偶者3分の2、直系尊属3分の1 |

| 配偶者と兄弟姉妹(第3順位) | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |

離婚した配偶者は相続人にならない

配偶者は必ず相続人になるので、夫が亡くなったら妻は夫の財産を相続できます。ただし、夫の財産を相続するには、亡くなった時点で妻ある必要があります。

そのため、離婚した夫が亡くなっても、亡くなった時点で妻でなければ、財産を相続できません。離婚した配偶者は、法律上他人になってしまうため、相続権は発生しないのです。

元夫との間に子供がいればどうなる?

離婚しても親子関係は変わらない

子供は第1順位の相続人ですから、被相続人に子供がいれば、必ず相続人となります。

子供の父母が離婚していたとしても、親子関係(相続権)には影響ありません。

離婚した元夫が亡くなったら、元夫との間の子供は、元夫の財産を相続できます。

親権の有無も関係ない

離婚後は、母親が子供の親権者となり、父親には親権がないことも多いでしょう。

この場合でも、子供は、親権者でない父親の財産を相続できます。『親権』と『相続』とは関係ありません。たとえ離婚後に父親と全く会っていなかったとしても、子供は父親の相続人になります。

元夫が再婚した後に亡くなった場合には?

この場合に、相続においてどのような影響があるのか解説します!

『再婚相手』と『再婚相手との子供』も相続人になる

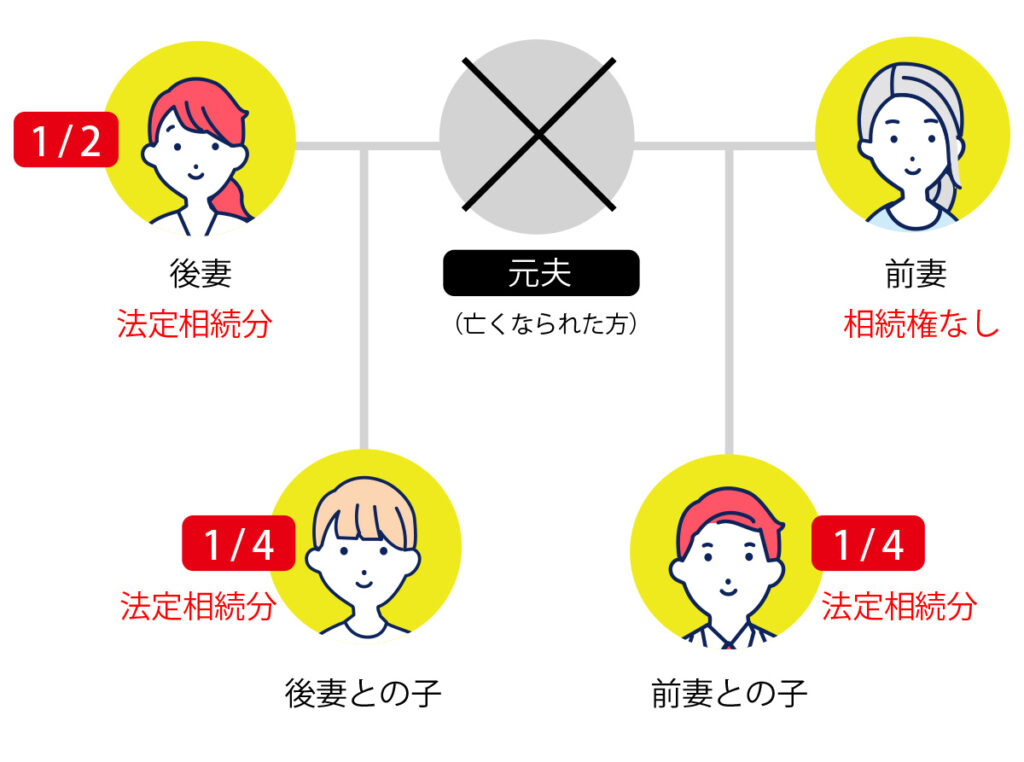

元夫が再婚した後に亡くなった場合、再婚した妻も相続人になります。さらに、再婚した妻との間に子供が生まれていれば、その子供も相続人です。一方で、上で説明してきたとおり、前婚の子供も相続人になります。

つまり、前婚の子供は、再婚後の妻やその妻との間の子と共同で財産を相続することになるのです。

再婚後の家族がいる場合の相続分

相続分は『再婚した妻』が2分の1となり、残りの2分の1を『子供全員』で均等に分けます。

たとえば、前婚の子供が1人、再婚後の子供が1人の場合には、『再婚後の妻』が2分の1、『子供』はそれぞれ4分の1となります。

再婚相手に連れ子がいた場合

元夫と再婚相手の連れ子との間には血縁関係がないため、通常は連れ子に相続権はありません。

ただし、元夫が再婚相手の連れ子と養子縁組していれば、連れ子は法律上、元夫の子となり、連れ子にも相続権が生じます。

この場合、『養子』と『実子』の相続分は変わらないので、養子も他の子供と同様に財産を相続することができます。

再婚相手が先に亡くなっている場合

元夫が再婚したけれど、再婚相手の方が先に亡くなっていることがあります。亡くなった時点で元夫に配偶者がいなければ、子供だけが相続人になります。

再婚相手との間に子供がいれば、その子と前婚の子供とで、元夫の財産を公平に分けることになります。

子供が元夫の相続人になる場合の手続きは?

そして、子供がまだ未成年者なら、元妻が相続手続きに関わらなければならないことがあります!

相続人全員で遺産分割協議が必要

元夫の相続人が複数いる場合には、相続人全員で遺産分割協議を行って相続財産の分け方を決めなければなりません。

元夫に再婚後の家族がいる場合、再婚後の家族と前婚の子供が遺産分割協議をすることになります。

子供が未成年の場合には?

未成年者は自分で遺産分割協議ができません。相続人が未成年者の場合、原則として『親権者』が遺産分割協議を行います。

つまり、元夫が再婚している場合には、前婚の子供の親権者である元妻が、再婚後の妻と話し合いをしなければならないこともあります。

相続放棄するには?

元夫が借金を残して亡くなった場合、相続人である子供は借金を引き継いでしまいます。借金を相続しないためには、『相続放棄』をしなければなりません。

相続放棄するには、元夫の死亡を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄申述の手続きをする必要があります。子供が未成年者なら、親権者が代理人として相続放棄の手続きを行います。

元夫が『遺言』を書いていればどうなる?

『遺言』は法定相続よりも優先する

再婚した男性の場合、前婚の子供に財産を相続させないようにするため、再婚後の家族にのみ財産を相続させる旨の遺言を書いているケースは珍しくありません。

相続に関しては、遺言が残されていれば、法定相続よりも遺言が優先します。そのため、元夫の遺言の内容によっては、前婚の子供は財産を相続できないことがあります。

ただし、子供には遺留分(最低限保証されている相続割合)があります。遺言により、前婚の子供の相続分がない場合でも、遺留分の取り戻しが可能となります。

前婚の子供の『遺留分』は?

遺留分とは、遺言がある場合でも相続人が最低限取得できる財産の割合として、民法に定められているものです。

子供の遺留分は、分かりやすく言うと、その子供が本来相続できる割合(法定相続分)の2分の1となっています。

たとえば、元夫の相続人が、再婚後の妻とその子供1人、前婚の子供1の合計3人である場合、『前婚の子供の遺留分』は次のとおり『8分の1』となります。

1/4(前婚の子供の法定相続分)×1/2(遺留分の割合)=1/8

前婚の子供が遺留分を相続するには?

元夫が、再婚後の家族にのみ財産を譲る旨の遺言を書いていた場合、前婚の子供は、再婚後の家族に対して遺留分に相当する金銭の支払いを請求すること(遺留分侵害額請求)が可能です。

遺留分侵害額請求の流れは、次のようになります。

内容証明を送付

遺留分を侵害している再婚後の家族に対し、遺留分侵害額請求の意思表示をする必要があります。意思表示をした証拠が残るよう、内容証明郵便を送るとよいでしょう。

話し合い

再婚後の家族と話し合いをし、遺留分に相当する金銭を払ってもらえるよう交渉します。話し合いができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。

遺留分の受け取り

交渉が成立すれば、再婚後の家族に遺留分相当額の金銭を払ってもらいます。

遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額請求は、相続開始及び遺留分侵害を知ったときから1年以内にしなければなりません。

また、元夫が亡くなって相続が発生したことを知らなかった場合でも、亡くなったときから20年経過すれば請求できなくなります。

離婚した夫の親が亡くなったら?

しかし、元夫の親の財産を子供が相続することがあることも知っておきましょう!

『元夫の親』が元夫よりも『先に』亡くなった場合

元夫の親の財産は、子供である元夫が相続します。元夫が生きていれば、孫である元夫の子供が財産を相続することはありません。

ただし、元夫が相続した親の財産は、いずれ元夫が亡くなったときに、子供が相続します。前婚の子供も元夫の親の財産を間接的に相続すると言えます。

『元夫』が元夫の親よりも『先に』亡くなっている場合

元夫が先に亡くなっていれば、元夫の子供が、元夫の親の財産を相続します。(代襲相続と言います。)

代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が、被相続人(亡くなった人)よりも先に亡くなっている場合に、その下の世代が相続することです。

まとめ

離婚した夫が亡くなった場合、元夫との間の子供がいれば、その子供が相続人になります。元夫が遺言を残していても、子供には遺留分があるので、遺留分は請求できます。

離婚した夫は疎遠になっているケースも多いため、相続の際にはトラブルになりがちです。離婚した夫の相続でお困りの場合には、専門家に相談して対処するのがおすすめです。

お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

お客様の生の声

コラムカテゴリー

- トップページ

- はやみず総合事務所について

- お客様の生の声

業務内容・サービス紹介

- 法人向けサービス

よくあるご質問

- よくあるご質問

コンテンツ

- プライバシーポリシー

- 求人情報

新着情報

2026/01/20

代表速水が書籍『人はこんなことで破産してしまうのか!』の監修をしました。2025/12/25

減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説2025/12/25

年末年始のお知らせ2025/12/21

【司法書士が警告】実家の相続で「絶対にやってはいけない」3つの失敗とは?