【司法書士が解説】多数の不動産を相続した際の相続登記:義務化の期限と一括申請の注意点

※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆

司法書士 速水陶冶

/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

2024年4月からの義務化:相続登記が義務化された今、「3年以内」に何をすべきか、期限と罰則(過料)を明確に理解できます。

名義漏れ・手続き遅延の回避:多数の不動産調査で必須の「名寄帳」の活用法や、申請を効率化する「一括申請」の条件がわかります。

放置の恐ろしさ:過去の未登記を放置した結果、相続人が32人に膨れ上がった実例を知り、早期対応の重要性を痛感できます。

目次

🏡 不動産を相続した場合の全体手続きフロー【義務化対応】

義務化対応の重要ポイント

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。次の手続きフロー全体を、相続開始を知った日から3年以内に完了させることが必要です。特に、ステップ1(相続人の調査)とステップ2(相続財産の調査)は、3年という期限を守るための基盤となります。

相続人の調査

相続人を確定するため、相続関係がわかる戸籍をすべて集める必要があります。まず亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せ、そこから相続人をたどっていきます。相続人については、現在の戸籍までを取り寄せます。

相続財産の調査

不動産を含む相続財産について、漏れのないように調査します。不動産については、法務局で登記事項証明書を取得して権利関係を確認します。 被相続人が不動産を多数所有していたことがわかっているけれど詳細がわからない場合には、市区町村役場へ行って名寄帳を取得すれば確認できます。名寄帳とは固定資産課税台帳を所有者ごとにまとめたもので、被相続人がその市区町村で所有していた不動産を漏れなく調べられます。

遺産分割協議

相続人及び相続財産が確定したら、相続財産の分け方についての話し合い(遺産分割協議)を行います。不動産については、誰がどの不動産を相続するのかを決めます。 遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならず、一人でも参加しない人がいれば無効になってしまいます。遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

相続登記(3年以内の申請が必須)

必要書類を揃えて、不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請します。登記の際には、登録免許税の納付も必要です。 【補足】 遺産分割協議が3年以内に間に合わない場合でも、「相続人申告登記」を行うことで、ひとまず義務化の期限を守ることが可能です。その後、遺産分割が成立してから改めて相続登記を行うことになります。

上記は、遺言書がない場合の手続きの流れです。遺言書がある場合には、遺言書に従って相続手続きをすることになり、遺産分割協議が不要になるため、手続きが迅速に終わります。

💰 多数不動産でも必須!遺産分割の4つの方法と「共有」のリスク

財産の形状・性質を変えず、そのまま分ける方法です。不動産の場合には、長男が土地A、次男が土地Bのように各相続人がそれぞれ不動産を引き継ぐ方法になります。 大きな土地を分筆して各相続人がそれぞれの土地を引き継ぐ場合も現物分割です。

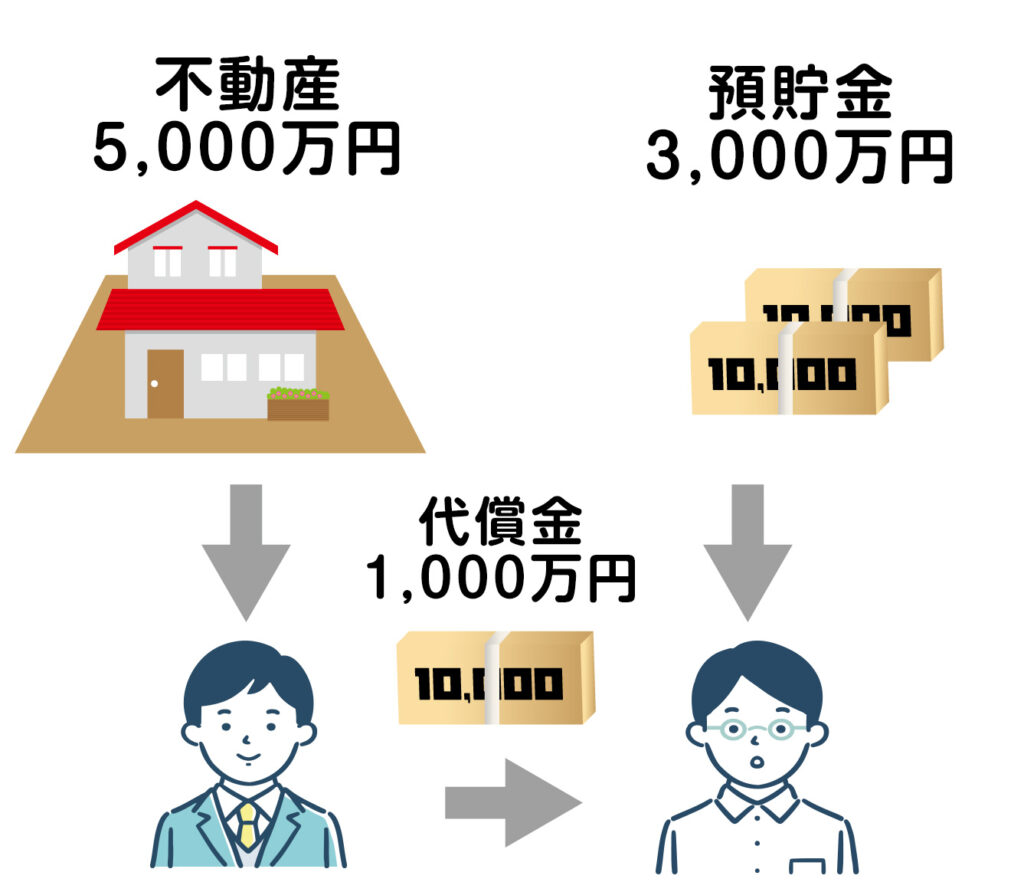

特定の相続人が法定相続分を超える財産を引き継ぐ代わりに、他の相続人に代償金を払う方法です。 結果的に各相続人が法定相続分ずつ財産を得られるよう金銭の受け渡しで調整します。

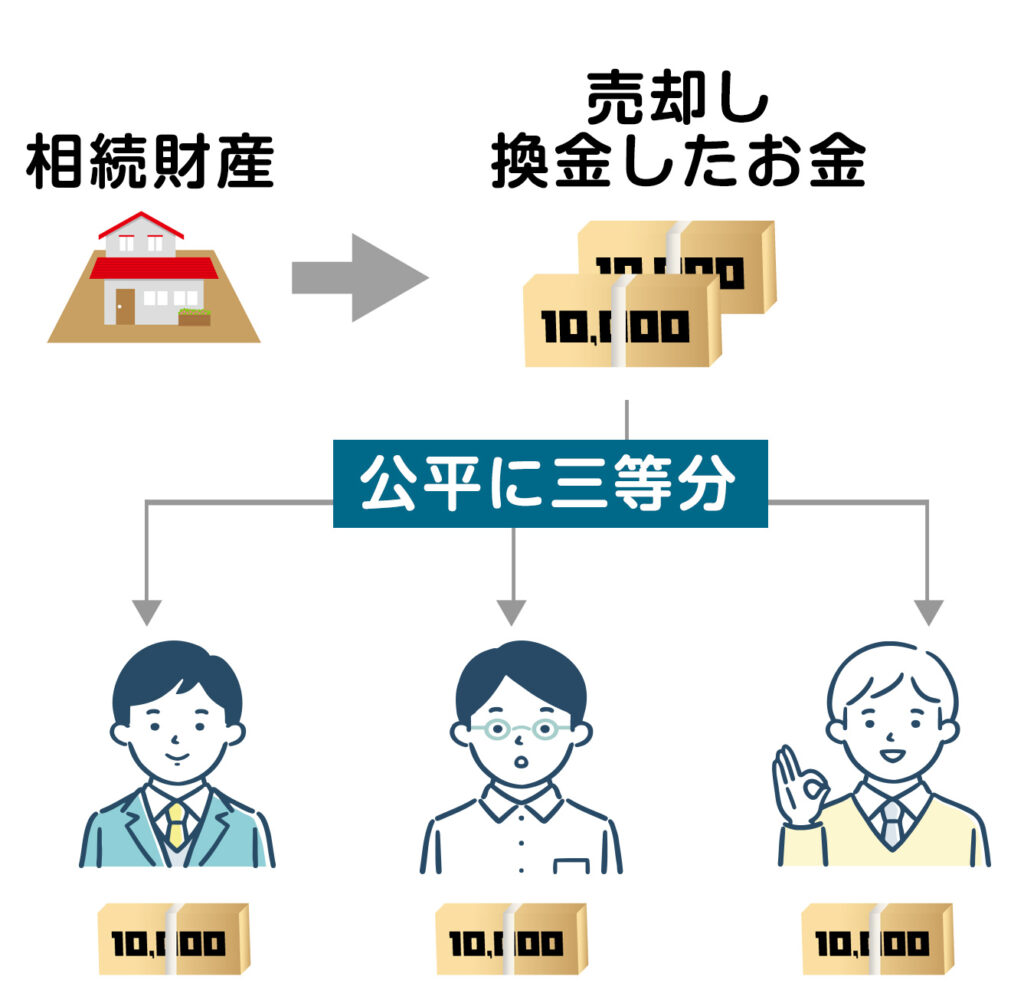

財産を売却し、売却代金を相続分に応じて分ける方法です。 遺産である不動産を誰も引き継ぎたくない場合には、換価分割を検討することになります。

相続財産を分けずに相続人で共有する方法です。不動産を相続人の共有にすることもできます。しかし、共有者全員が合意しないと不動産の管理や処分ができないなど、不都合が生じる場面が多くなります。

多数の不動産を共有すると将来的にトラブルが複雑化するため、共有分割はできるだけ避けた方がよいでしょう。

⚠️ 多数の不動産を相続する際に直面する6つの問題点と注意点

1. 協議の長期化:不動産が多いほど紛争リスクも増大

不動産は簡単に分けられないため、不動産の数が多ければ、遺産分割協議でもめることも多くなります。遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判を行わなければなりません。

2. 複数の法務局への申請が必要な手間

相続登記は不動産ごとに行うため、不動産の数が多いとその分手間がかかってしまいます。登記申請は不動産の所在地を管轄する法務局で行わなければなりません。不動産がいろいろな場所に散らばっている場合、複数の法務局で手続きが必要になり、手間と時間が大幅にかかります。

3. 過去の未登記:数次相続による手続きの複雑化

多数の相続不動産がある場合、過去の相続登記がされておらず、名義がばらばらのことも珍しくありません。相続登記は相続ごとに登記するのが原則です。過去の相続登記をしていない場合、過去の相続から登記をしなければならず、手続きが非常に煩雑になってしまいます。

司法書士からのアドバイス

当事務所で扱ったケースでも、名義が曾祖父のままになっていた土地について、現在の相続人をたどった結果、最終的な相続人の数が32人に膨れ上がった事例がありました。 このように、世代を重ねて未登記状態が続くと、相続人の調査・確定だけで膨大な労力と時間が必要となります。

4. 相続登記の期限超過によるペナルティ

2024年4月1日以降、相続登記の申請は義務化されています。原則として相続開始から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。また、2024年4月1日より前に相続が発生していて相続登記未了の不動産についても、2027年3月31日までに登記申請をする必要があります。

相続登記をしないまま期限が過ぎてしまった場合、「過料(10万円以下)」という行政上のペナルティの適用対象となってしまいます。不動産の数が多く手続きに時間がかかってしまうと、期限に間に合わない可能性もあります。

5. 相続税の申告期限にも注意(10ヶ月以内)

相続財産として不動産が多数ある場合には、相続税がかかるケースが多くなります。相続税の申告・納税期限は,相続開始を知ったときから10ヶ月です。原則的に、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に遺産分割協議を終わらせ、相続税申告をしなければなりません。

6. 遺産分割が間に合わない場合の措置

もし相続税の納税期限までに遺産分割が終わらない場合には、法定相続人が法定相続分ずつ遺産を相続したものと仮定し、申告・納税する必要があります。何もせずに期限が過ぎてしまうと、本来の税金に加えてペナルティの税金も課されてしまいます。

📝 複数の不動産の相続登記は「一括申請」できる?条件と手続きの効率化

複数の不動産について相続登記を行う際、「一括申請」ができるケースもあります。一括申請とは、複数の不動産の登記を1枚の登記申請書で申請する方法であり、手間を大きく減らせます。

ただし、一括申請には次の4つの条件をすべて満たしていなければできません。

- 不動産を管轄している法務局が同じ

- 登記の目的(所有権移転)が同じ

- 登記の原因(相続)・日付(相続発生日)が同じ

- 当事者が同じ

多数の不動産を相続したケースでも、すべての不動産が同じ地域にかたまっており、相続する人が一人だけなら、一括申請ができることがあります。しかし、実際には法務局の管轄が分かれていたり、相続する人が別々だったりすることが多く、必ずまとめてできるわけではありません。

相続登記は、申請するだけでも手間がかかるため、条件を満たせる物件から優先的に一括申請で進めるなど、効率的な申請戦略が重要です。

✅ 多数不動産相続で失敗しない!司法書士が教える最重要チェックポイント

1. 不動産を漏れのないよう正確に把握する

相続登記をするにあたって、被相続人所有の不動産をすべて明らかにしなければなりません。固定資産税納税通知書だけを見ていると、非課税の不動産に気付かないことがあります。名寄帳を取るなどして、不動産を漏れなく把握することが大切です。

将来の制度について: 市区町村がわかれば名寄帳を取って調べられますが、縁もゆかりもない土地に不動産を所有している場合には調べるのが困難です。所有者の住所、氏名から全国の不動産を把握できる「所有不動産記録証明制度」が2026年2月にスタートしますが、現時点では名寄帳を有効活用することが必須です。

2. 不動産はできるだけ共有にしない

遺産分割の際、不動産を複数の相続人の共有にすることもできます。しかし、不動産を共有にすると、共有者の意見が食い違い、管理や処分がスムーズにできないことが多くなります。

不動産が多数にのぼるときは、将来的なトラブルを避けるためにも、できるだけ共有を避ける形で遺産分割するのが望ましいでしょう。

3. 登録免許税が高額になることがある

相続登記の際には、不動産の固定資産税評価額の0.4%の登録免許税がかかります。不動産が多数ある場合には、登録免許税の負担も大きくなってしまいます。特に多額になることが予想される場合は、早めに資金の準備をしておく必要があります。

4. 相続税の未分割申告をするなら「申告期限後3年以内の分割見込書」も提出

相続税の申告期限までに遺産分割協議が終わらない場合には、不動産が共有状態のままいったん期限内に申告を行う必要があります。この場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、申告期限から3年以内に遺産分割協議を終わらせて、相続税申告のやり直しができます。遺産分割協議で相続した財産に応じて相続税を負担できるよう、この見込書も提出しておくのがおすすめです。

📞 早い段階で専門家に依頼するメリット

多数の不動産を相続する場合、司法書士に依頼することで次のようなメリットがあります。

- 不動産の調査漏れを防げる(名寄帳の取得・分析など)

- 義務化の期限内に手続きができる

- 複雑な記載が必要な遺産分割協議書を作成してもらえる

- 複数物件の相続登記を効率的にまとめて申請できる

- 戸籍謄本の収集から任せられる

相続登記の件数が多い場合、自分で全て手続きを行うのは大きな負担になります。専門家に任せることで安心して期限内に登記を終えることができます。

■ まとめ

多数の不動産の相続登記は複雑で時間もかかります。漏れや期限超過による過料(ペナルティ)を避けるためにも、まずは不動産の全体像を正確に把握し、早めに準備を始めましょう。

相続した不動産の数が多い場合には、司法書士によるサポートを受けるのが安心・確実です。当事務所では、相続不動産の一括調査から登記申請まで、ワンストップで対応いたします。他の専門家とも連携して、必要な手続きが速やかに完了するようサポートします。多数の不動産を相続してお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

お客様の生の声

コラムカテゴリー

- トップページ

- はやみず総合事務所について

- お客様の生の声

業務内容・サービス紹介

- 法人向けサービス

よくあるご質問

- よくあるご質問

コンテンツ

- プライバシーポリシー

- 求人情報

新着情報

2026/01/20

代表速水が書籍『人はこんなことで破産してしまうのか!』の監修をしました。2025/12/25

減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説2025/12/25

年末年始のお知らせ2025/12/21

【司法書士が警告】実家の相続で「絶対にやってはいけない」3つの失敗とは?