叔父・叔母が亡くなった時の相続順位、甥と姪の対応方法と注意点

※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆

司法書士 速水陶冶

/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

叔父や叔母の訃報を受けたとき、多くの人が「自分には関係ない」と考えがちです。しかし、実はあなたが知らない間に、相続人になっている可能性は十分にあります。

実際に、このようなご相談をいただくケースが増えています。

おじは未婚で子供はいないと思うのですが、私が相続人になる可能性もあるのでしょうか?

特に、もし叔父(叔母)が借金(負債)を残していた場合、あなたがその返済義務を負ってしまうリスクがあります。私自身、突然の父の孤独死に直面し、多額の借金(負債)が発覚するという経験をしています。

そこでこの記事では、叔父さん・叔母さんが亡くなったときの『相続順位』はもちろん、『甥・姪が負債を背負わないために最初にとるべき行動』や『相続するときの具体的な注意点』などを以下で解説していきます。

※【補足】この記事では、父母の兄姉(伯父・伯母)と弟妹(叔父・叔母)を総称して「叔父・叔母」として解説します。

叔父・叔母の相続で甥・姪が知っておくべき「相続順位」や「相続放棄の期限」、「遺留分がないリスク」について、司法書士が約7分で解説します。

甥・姪が相続人となるのは、叔父・叔母に子供、両親、兄弟姉妹(甥・姪の親)の全員がいない(または先に亡くなっている)非常に限定されたケースです。

法定相続分は、本来親(亡くなった兄弟姉妹)が受け取るはずだった分を、その子(甥・姪)全員で分け合うことになります。

叔父・叔母に負債(借金)がある場合、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしないと、叔父・叔母の借金も自動的に引き継いでしまいます。

甥・姪は相続税の「2割加算」の対象となるため、税額の計算や納税計画には特に注意が必要です。

目次

叔父・叔母が亡くなったら誰が相続人になる?

知っておきたいポイント

甥・姪が相続人となるのは、第1順位(子)と第2順位(親・祖父母)の相続人がすべておらず、さらに代襲相続が発生した場合に限ります。

相続人になる人の優先順位

人が亡くなったとき、その方(被相続人)の財産を引き継ぐ親族(相続人)は、民法で定められています。これを法定相続人といいます。

法定相続人になる親族には優先順位があり、上位の人がいる場合は、下位の人は相続人にはなれません。

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。

配偶者と共に相続人となるその他の親族は、次のとおり順位が決められています。

| 順位 | 相続人 | 適用される条件 |

|---|---|---|

| 第1順位 | 子 | 常に最優先で相続人となる |

| 第2順位 | 直系尊属(父母や祖父母など) | 第1順位の子がいない場合相続人となる |

| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 1順位の子と、第2順位の直系尊属の両方がいない場合 |

代襲相続により相続人になる人もいる

代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、その人の子などが代わりに相続人になる制度です。

法定相続人のうち、代襲相続があるのは第1順位の「子」と第3順位の「兄弟姉妹」です。第2順位の「直系尊属」(父母や祖父母)には代襲相続はありません。

- 第1順位(子)の代襲: 子が亡くなっていればその子(孫)、孫が亡くなっていればその子(ひ孫)と、世代に関係なく、どこまでも代襲します(再代襲あり)。

- 第3順位(兄弟姉妹)の代襲: 兄弟姉妹が亡くなっていればその子である『甥・姪』が代襲しますが、その下の世代(甥・姪の子)への再代襲はありません。

叔父や叔母の法定相続人は?

上の説明をまとめると、叔父や叔母が亡くなったときの法定相続人は、次の順序で決まります。

- 子がいる場合: 子供がいれば、その子供(すなわち、あなたのいとこ)が相続人です。

- 子がいない場合: 子供がいなければ、叔父・叔母の親(すなわち、あなたの祖父母)が相続人になります。

- 子も親もいない場合: 子供も親もいない場合、叔父・叔母の兄弟姉妹(すなわち、あなたの親)が相続人となります。

この兄弟姉妹であるあなたの親が、もし既に亡くなっていれば、代襲相続が発生し、あなた(甥・姪)に相続権が回ってきます。

甥や姪の立場で叔父・叔母の相続人になるケースとは?

知っておきたいポイント

叔父・叔母の子供や親が生存していても、その人たちが相続放棄をすると、甥や姪まで相続権が回ってくる可能性があります。

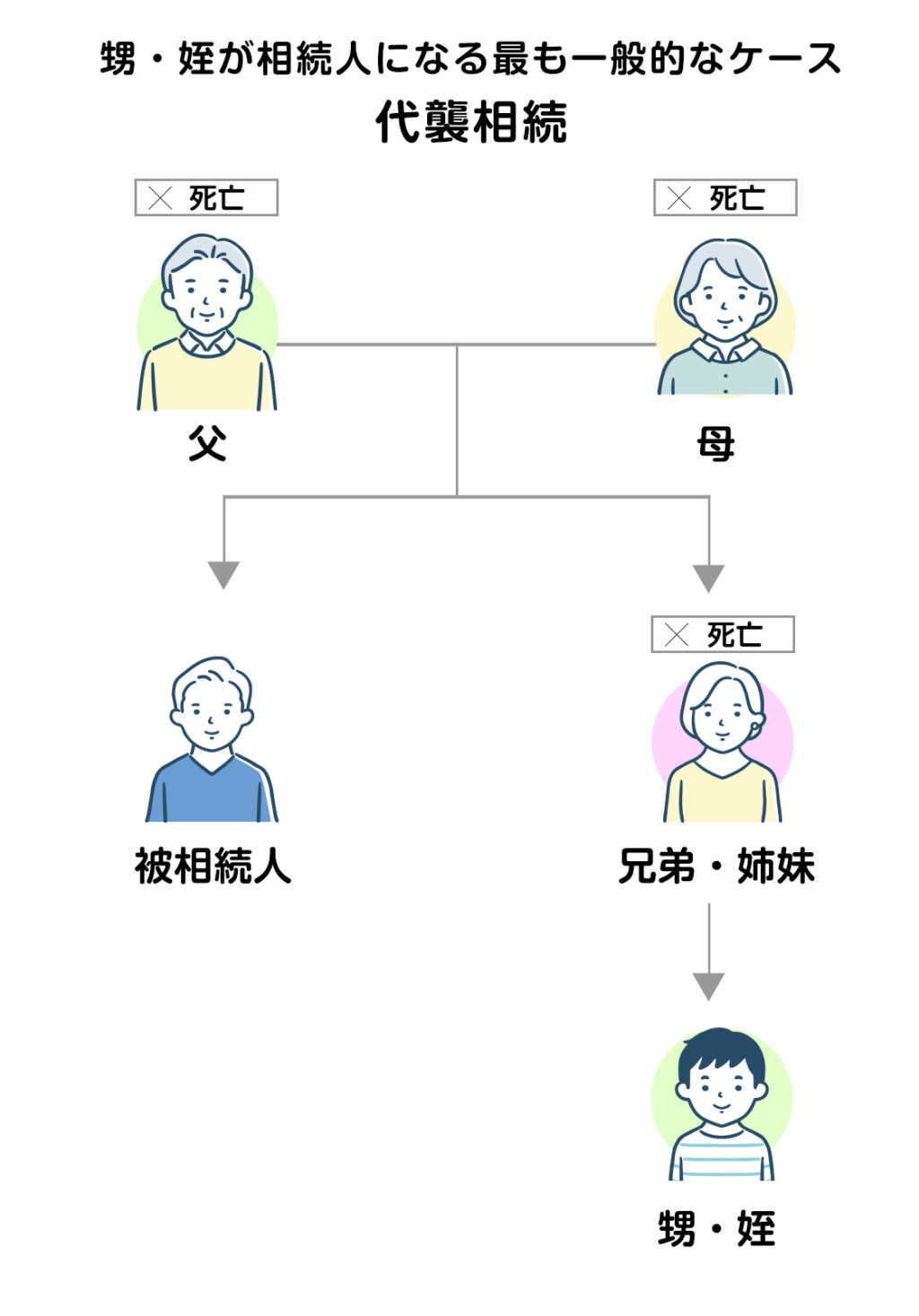

甥・姪が相続人になる最も一般的なケース(代襲相続)

被相続人に子供がおらず、父母や祖父母も既に亡くなっている場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。しかし、高齢の被相続人なら、兄弟姉妹も既に亡くなっているケースが多いはずです。

このようなケースでは、兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲相続により相続人となります。

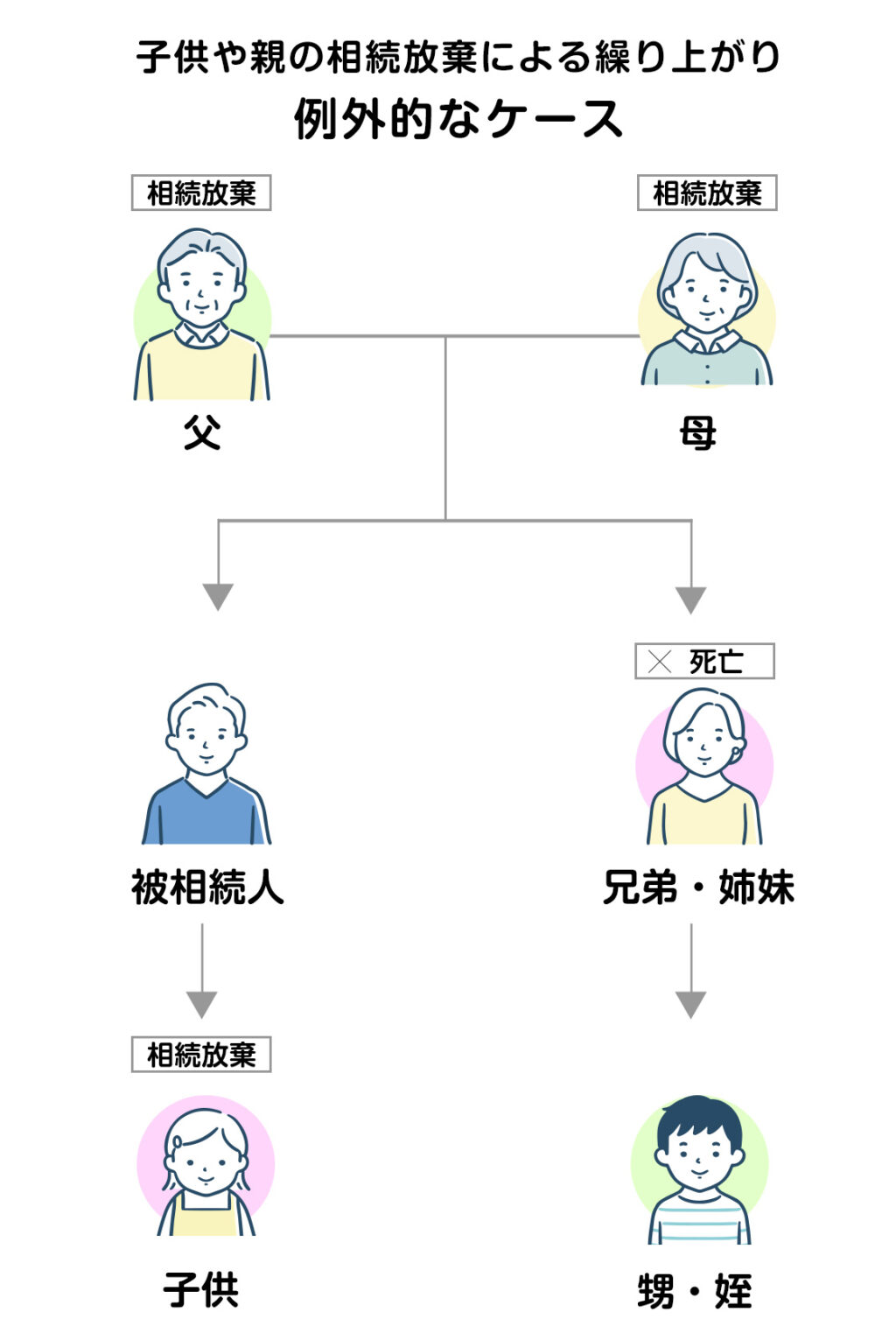

子供や親の相続放棄による繰り上がり(例外的なケース)

被相続人の子供または親(先順位の相続人)が生存していれば、通常は甥や姪まで相続権が回ってくることはありません。

しかし、その先順位の相続人が「相続放棄」をしていれば、後順位の人が相続人になることがあります。

相続放棄とは、相続人としての地位を放棄することです。相続放棄をすれば最初から相続人でなかったことになり、相続においては存在しないのと同じ扱いになります。これにより、被相続人の子供や親が相続放棄をしていれば、甥・姪が相続人になることがあります。

【重要例外】兄弟姉妹が相続放棄しても繰り上がらない

ただし、第3順位の代襲相続には例外があります。

甥・姪が相続人になるのは、兄弟姉妹が亡くなっている場合に限定されます。被相続人の兄弟姉妹が生きていれば、たとえその兄弟姉妹が相続放棄をしたとしても、甥・姪が代襲相続することはありません。

叔父や叔母が亡くなったとき、その兄弟姉妹である自分の親が生きていれば、自分は相続には関係しないことになります。

甥や姪の法定相続分は?

法定相続分とは、法律で定められた相続人が受け取る財産の割合です。

甥・姪の相続分は、亡くなった親(叔父・叔母の兄弟姉妹)が本来受け取るはずだった相続分を、甥・姪の人数で等分して引き継ことになります(代襲相続)。

特に、叔父・叔母に配偶者がいるかどうかで、甥・姪が受け取る「親の相続分」の元となる割合が変わる点に注意が必要です。

| 相続人の構成 | 配偶者の相続分 | 兄弟姉妹全体の相続分 | 甥・姪が引き継ぐ割合 |

|---|---|---|---|

| ① 配偶者と兄弟姉妹(甥・姪)がいるケース | 3/4 | 1/4 | 兄弟姉妹の1/4を甥・姪の人数で等分 |

| ② 兄弟姉妹(甥・姪)のみのケース | なし | 1/1(すべて) | 兄弟姉妹の1/1(すべて)を甥・姪を含む兄弟姉妹全体で分割 |

| 相続人の構成 | 計算(亡き親の相続分×甥・姪の人数) | 甥・姪1人あたりの法定相続分 |

|---|---|---|

| 1.配偶者と甥または姪1人 | 1/4×1/1 | 1/4 |

| 2.配偶者と甥または姪2人 | 1/4×1/2 | 1/8 |

| 3.存命の兄弟姉妹 1人と、甥または姪1人 | 1/2×1/1 | 1/2(※) |

お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

お客様の生の声

コラムカテゴリー

- トップページ

- はやみず総合事務所について

- お客様の生の声

業務内容・サービス紹介

- 法人向けサービス

よくあるご質問

- よくあるご質問

コンテンツ

- プライバシーポリシー

- 求人情報

新着情報

2026/01/20

代表速水が書籍『人はこんなことで破産してしまうのか!』の監修をしました。2025/12/25

減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説2025/12/25

年末年始のお知らせ2025/12/21

【司法書士が警告】実家の相続で「絶対にやってはいけない」3つの失敗とは?